2022.3/1

「琉大ミーバイのアクアパッツァ」が機内販売されます

- 海洋生物と養殖システム

- 農水一体型システム

- 再生可能エネルギー

- スマート陸上養殖

- 農水コンソーシアム

琉球大学、東京海洋大学、共和化工株式会社

東京海洋大学、琉球大学

琉球大学、共和化工株式会社

琉球大学、東京海洋大学

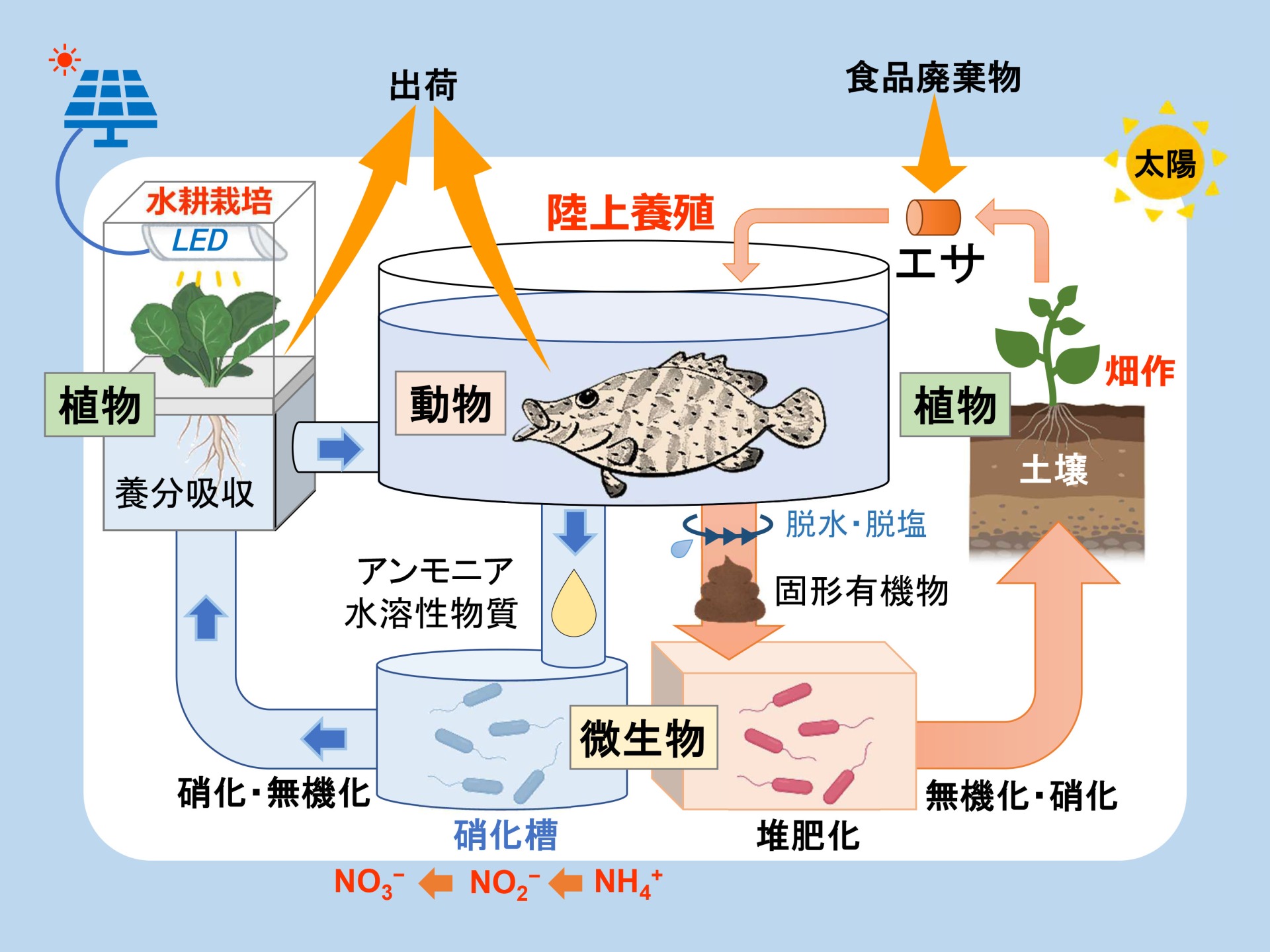

循環式陸上養殖では,魚の排泄する水溶性物質には魚にとって毒性を持つアンモニアが含まれる。このアンモニアは微生物の集積した「硝化槽」に送られ,亜硝酸菌によってアンモニアが亜硝酸に変換,硝酸菌によって亜硝酸が硝酸に変換される。硝酸やその他の排泄物質は植物の水耕栽培によって栄養として吸収される。その結果,排泄物質を含まないきれいな水が魚の水槽に戻る。この仕組みはアクアポニックスと呼ばれている。アクアポニックスはこれまで淡水で行われて来たが,本事業では海水(塩水)によるアクアポニックス技術を確立することがミッションとなっている。そのため,産業的に価値のある耐塩性植物を選定し,水耕栽栽培を行う。

一方,海産魚の循環式養殖では,これまで魚の排泄する固形有機物は廃棄されていた。本事業では,この固形有機物を塩水の影響を最小限に抑えて堆肥化し,土壌に戻して作物を育てる。堆肥化とは有機物を微生物の代謝によって無機物にまで分解する工程であり,ここでも微生物によってタンパク質やその分解物がアンモニアとなり,硝酸にまで変換され,その他の排泄物質とともに植物の栄養となる。

これらの水耕栽培と堆肥化によって,魚類養殖から排出される物質を可能な限り作物生産に利用するための技術開発を行う。

また,本システムに必要な電力は再生可能エネルギーで供給し,養殖魚の餌は可能な限り食品廃棄物や堆肥で生産した作物を利用することで,サスティナブルなシステムを目指す。

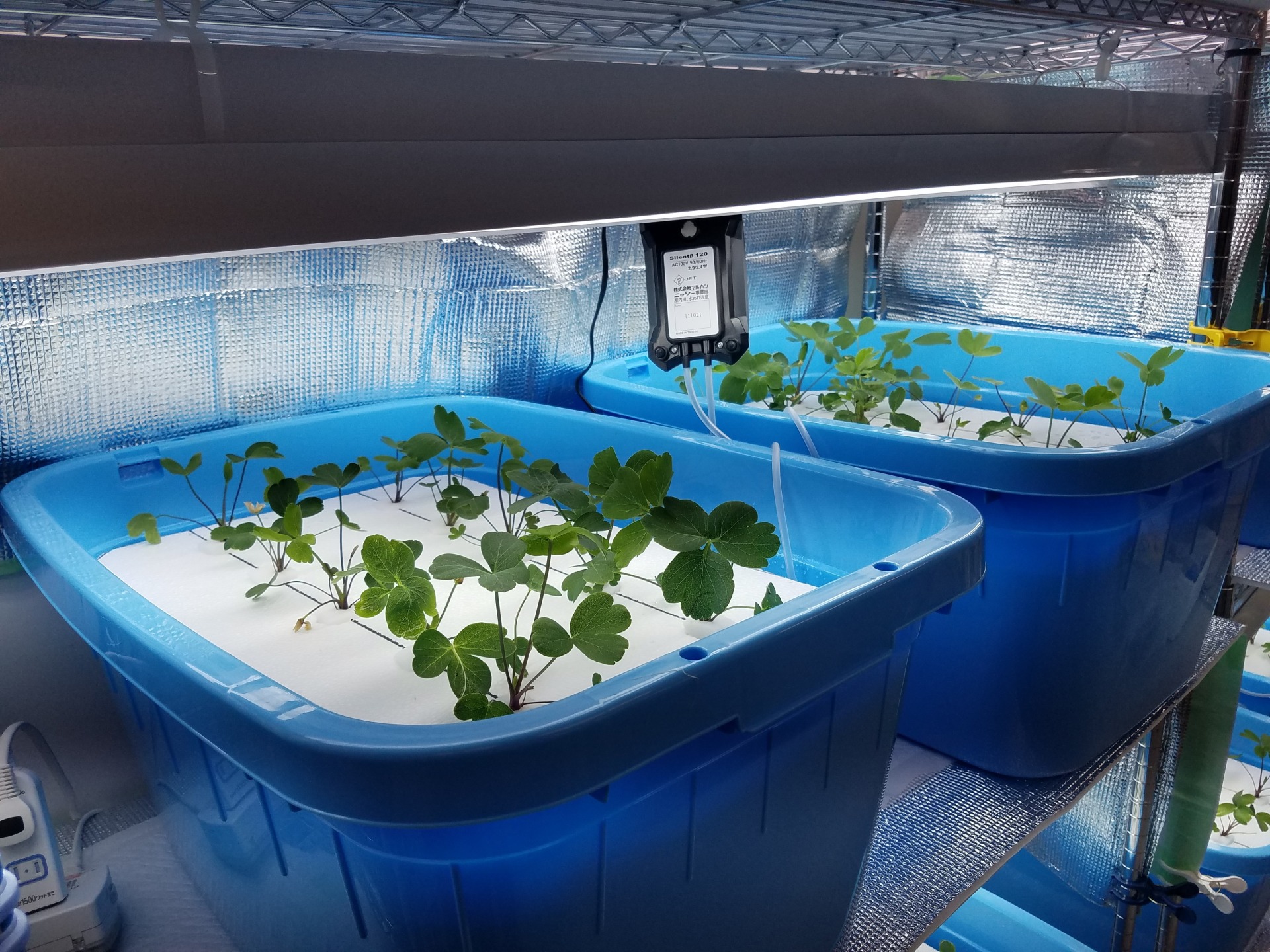

沖縄県の島野菜を中心に,アクアポニックスでの栽培に適した作目の選定および生育可能な塩分濃度の研究を行っています。

ヤイトハタ養殖水槽より排出された固形有機物を回収したものを主原料とし,そこへ戻し堆肥を一定量加えて堆肥化を進めています。

遠藤 雅人ENDO Masato

東京海洋大学准教授

研究開発課題リーダー

山岡 賢YAMAOKA Masaru

琉球大学農学部教授

寺本 さゆりTERAMOTO Sayuri

琉球大学研究推進機構

共創拠点運営部門 特命准教授

平良 東紀TAIRA Toki

琉球大学農学部教授

諏訪 竜一SUWA Ryuichi

琉球大学農学部准教授

仲村 一郎NAKAMURA Ichiro

琉球大学農学部准教授

金城 和俊KINJO Kazutoshi

琉球大学農学部准教授

瀧澤 篤TAKIZAWA Atsushi

共和化工株式会社

柿本 裕太KAKIMOTO Yuta

共和化工株式会社

竹 慎一郎TAKE Shinichiro

共和化工株式会社

2022.3/1

2022.2/15

2022.2/1

2022.2/1

2022.2/1

2021.11/11

2021.11/5

2021.10/26

2021.6/24

2021.6/9